观察|中国引领四代核能革命:钍基熔盐堆,比聚变更有希望的终极能源?

- 职场

- 2025-04-14 20:48:02

- 38

低调的钍基熔盐堆,传来新消息。据新华社报道,全球唯一的钍基熔盐堆已在甘肃省武威市民勤县建成运行,正加快推进更大规模的工业应用。

固有安全性突出且能够长期保障核燃料需求、解决核废料问题的钍基熔盐堆,之于“富钍贫铀”的中国有着特殊意义。

“目前,我们正与国内工业界开展紧密合作,加快推动钍基熔盐堆的工业示范和应用。由于很多关键材料和技术都是我们自主研发的,可以直接产业化,形成供应链。”曾任中国科学院上海应用物理研究所所长、钍基熔盐堆核能系统先导专项负责人的徐洪杰研究员日前在中国科学院上海分院的内部论坛上表示,在甘肃武威的茫茫戈壁荒漠中,科研团队不发论文,也不申请任何奖项,埋头八年多,建设2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆。

徐洪杰介绍了一组时间表:2023年10月11日11点08分,2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现临界反应;2024年6月17日10点12分,首次达到满功率运行;2024年10月,完成世界上首次熔盐堆加钍实验,成为目前世界上唯一运行的钍基熔盐堆(综合实验平台)。

实验堆并非商业运行电站。我国的钍基熔盐堆能源系统(TMSR)制定了实验堆、研究堆、示范堆三步走发展战略。根据规划,还将在甘肃建立世界首座小型模块化钍基熔盐研究堆,用于高功率、高辐照工况下钍基熔盐堆科学问题与关键技术的工程热验证。

澎湃新闻注意到,研究堆即将上马:中国科学院上海应用物理研究所去年披露的《小型模块化钍基熔盐堆研究设施环境影响报告书(选址阶段)》显示,拟在甘肃省武威市建设十兆瓦电功率(10MWe)小型模块化钍基熔盐堆(设计最大热功率60MWt),按照2025年年内破土动工、2030年首次临界并满功率运行为目标推进工作。

研究堆的意义,在于通过系统集成及验证,为大型商业堆的建设提供必要的技术、数据及经验。有了研究堆和示范堆,钍基熔盐堆才具备在更多省份落成的基础。

钍和熔盐堆,堪称黄金搭档,熔盐堆是最适合钍基核燃料高效利用的堆型。钍基熔盐堆技术属于热中子增殖堆,能将钍转化为可裂变的铀-233。

资料显示,我国已查明的钍工业储量约28万吨。初步估算若能实现钍基核燃料的完全循环利用,可供使用几千年以上,将确保国内能源的自给自足。地球上钍资源总储量是铀资源的3~4倍,钍基核燃料的有效利用对于人类发展也有着巨大的价值。

除了储量碾压之外,基于钍铀循环的熔盐堆可同时满足物理防核扩散、核废料最小化等特点。铀裂变会产生很多半衰期较长的超铀元素,钍反应堆能比铀燃料反应堆产生更少的长寿命核废物。此外,熔盐堆采用无水冷却技术,只需少量的水即可运行,适用于干旱地区。

综上,作为“四代堆”的热门候选堆型,钍基熔盐堆的固有安全性高、核废料少、防扩散性能和经济性更好等优点使其成为近年来国际先进核能研发的热点。但在此之前,该技术沉寂已久。

熔盐堆研发始于20世纪40 年代末的美国,主要目的是美国空军为轰炸机寻求航空核动力。得益于氟化熔盐冷却剂的高热容、高热导、高沸点以及低蒸汽压等特点,熔盐堆在本征安全性以及经济性上具有极大的优势和潜力。1954年,美国橡树岭国家实验室建成第一个熔盐堆实验装置ARE,功率为2.5MW。战略弹道导弹的迅速发展使核动力轰炸机的研发失去了军事应用价值,因此熔盐堆的研发于20世纪60年代转向民用。

橡树岭国家实验室在1965年建成液态燃料熔盐实验堆,这是迄今世界上唯一建成并运行的液态燃料反应堆,也是唯一成功实现钍基核燃料(铀-233) 运行的反应堆。但由于彼时“冷战”的考虑,侧重于民用的熔盐堆计划下马,美国熔盐堆研发中止。20世纪70年代初,中国也曾选择钍基熔盐堆作为发展民用核能的起点,但限于当时的科技、工业和经济水平,后转为压水堆,也就是秦山一期工程。

2011年,中科院围绕国家能源安全与可持续发展需求,部署启动了首批中科院战略性先导科技专项(A类)“未来先进核裂变能——钍基熔盐堆核能系统(TMSR)”,计划用20年左右的时间,在国际上首先实现钍基熔盐堆的应用,同时建立钍基熔盐堆产业链和相应的科技队伍。2017年4月,甘肃省武威市与中科院签订了在该市民勤县建设钍基熔盐堆核能系统项目的战略合作框架协议,该项目分两期建设,总投资220亿元。2018年9月,该项目开工建设。

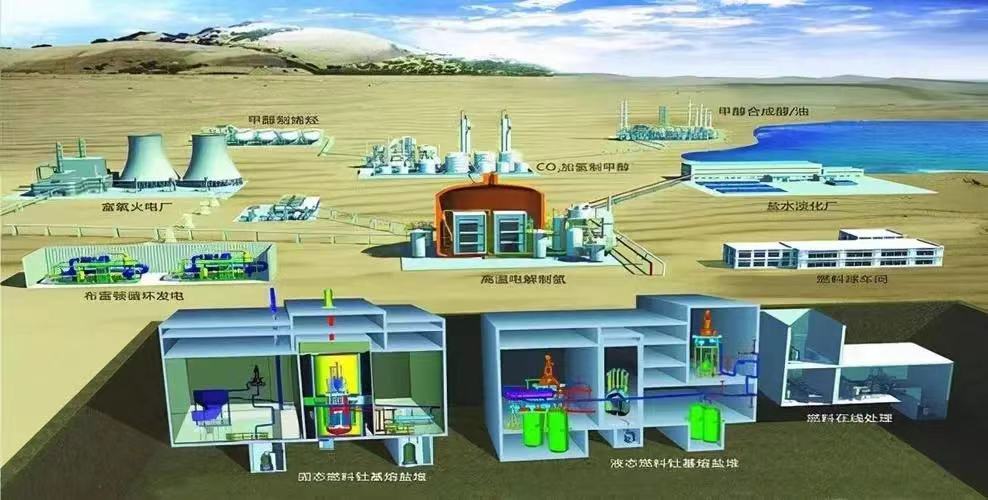

基于钍基熔盐堆的核能综合利用前景

中国科学报曾报道,在甘肃的钍基熔盐实验堆建于地下,相当于给它“套了个金钟罩”。

据文汇报报道,徐洪杰在前述论坛上,提到了一个尽人皆知的故事——龟兔赛跑。“兔子总有犯错、偷懒的时候,这就是乌龟跑赢的机会。”徐洪杰坦言,美国在核技术领域的积累远超世界上的任何一个国家,但中国只要锚定目标,就一定可以找到赶超的机会,钍基熔盐堆就是这样一个机会。

目前,中国的钍基熔盐堆研究进展已处于国际前列。按照中科院应物所多年前的规划,目标到2030年左右全面实现掌握钍基熔盐堆核能系统的相关科学与技术,基本完成工业示范堆建设和基于 钍基熔盐堆的低碳新能源示范装置建设,开展熔盐堆的商业化推广;到2040年左右建成首座百吨级钍基乏燃料盐干法批处理示范装置和在线部分分离固态裂变产物示范装置,基本实现钍铀燃料循环。

参照目前的进展,虽有四年左右的迟滞,但中国仍是钍基熔盐堆技术商业化的引领者。

业内有观点认为,基于当前的技术进展,钍基熔盐堆的实现难度和技术瓶颈都比所有人心目中的终极能源——核聚变要小很多。尽管全球科学家已投入数十年研究,可控核聚变发电的商业化应用可能仍需等到2050年前后。

值得注意的是,2023年12月,中国船舶集团有限公司旗下江南造船(集团)有限责任公司正式发布全球首型、世界最大24000箱核动力集装箱船船型。据介绍,该型船采用国际上先进的第四代堆型熔盐反应堆解决方案,安全性高、反应堆高温低压运行,在原理上规避堆芯融化,具备防扩散与固有安全特征。

该船型无需耐高压容器与管路,即便发生破口事故,在环境温度下迅速凝固,事故后除正常停堆手段外还可以把熔料盐排出堆外,实现快速停堆、防止事故扩展。根据江南造船披露的细节,该船型相对于传统船型动力系统布置更为紧凑,可提供更多箱位;取消了传统烟囱机舱棚,采用首房舱方案,核电舱位于舯部。

有话要说...